当下,“无接触”服务似乎已成为各行各业的标配。“无接触”旅游、“无接触”教育、“无接触”观影、“无接触”就医,五花八门、层出不穷,这似乎印证了一句广告语:只有你想不到,没有我们做不到。

2020年1月26日,美团外卖在国内率先推出“无接触配送”服务后,一时间“无接触配送”在快递、物流、电商等行业内迅速兴起,众多电商快递企业纷纷效仿。“无接触配送”是指,用户在下单时通过订单备注、电话等方式,与配送人员协商指定放置地点,配送人员送达后通过电话通知用户自行收取。其核心在于“无接触”。

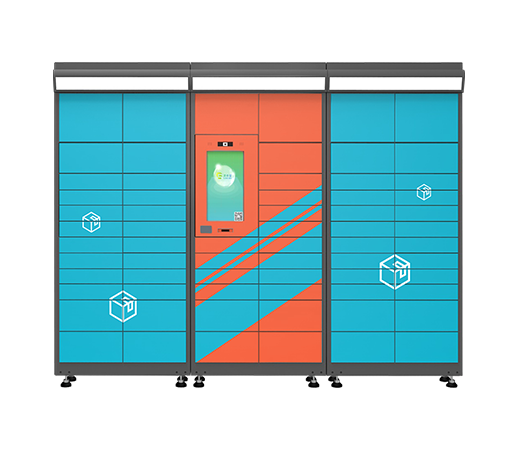

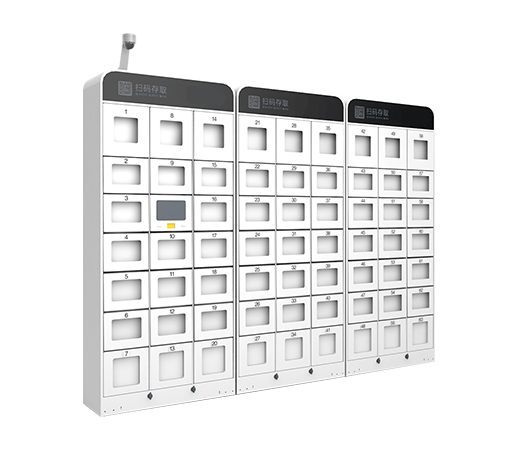

2020年4月8日,上海市政府印发《上海市促进在线新经济发展行动方案(2020-2022年)》,其中重点提出要加速发展“无接触”配送,推动无人配送在零售、医疗、餐饮、酒店、制造等行业的应用,加快社区、园区、楼宇等区域布局智能储物柜、保温外卖柜、末端配送服务站和配送自提点,保障“最后一公里”送达。

5月7日,上海市政府印发《上海市推进新型基础设施建设行动方案(2020-2022年)》,其中在“新终端”建设行动中也提出,要拓展智能末端配送设施,新增1.5万台以上“无接触配送”智能取物柜,推动智能售货机、无人贩卖机等各类智慧零售终端加快布局。

可见,“无接触配送”本是疫情中的权宜之计,未来将有望得到大规模推广。

末端“无接触配送”或将成为常态吗?

不可否认,“无接触配送”确实给快递企业和消费者带来了一定的好处。对于快递企业而言,一方面能够极大提升最后一公里的配送效率、降低末端派送的成本;另一方面还能够有效减少因无法“送货上门”带来的相关投诉和处罚。而对于消费者来说,不仅能够减少人员面对面接触,降低感染风险;还能够方便消费者在时间和空间上的自由;也有助于保护消费者的隐私及安全。

作为末端配送服务的一种创新模式,“无接触配送”服务似乎已深入人心。那么,末端“无接触配送”未来会成为常态吗?

随着政策的不断加码以及用户习惯的逐渐养成,“无接触配送”很可能成为今后一段时期各大快递电商企业顺势推出的一个重点服务项目,但一定不会完全取代传统的上门签收服务,可能会成为各快递电商企业提供增值服务的一个“可选项”。

首先,从疫情期间来看,大多数快递及外卖公司的快递包裹和外卖都直接被放置在小区门外或临时搭建的货架上,配送员只做一次电话或短信通知,之后就成了“甩手柜”,由此暴露出来的快件无人看管、丢件、拿错件等一系列投诉事件屡见不鲜。同时,“明天再收”、“想起来再去拿”也让收件人变懒。先前就有报道称某小区奶茶放置在“无接触”货架上四五天没取,让“无接触”货架有了“馊味”。此外,如遇重型货、大件货等,“无接触配送”则需要用户下楼自提,可能也会让客户体验大打折扣。

其次,“用户被惯坏了”也一定程度上影响“无接触配送”发展的进程。多年来,客户已经习惯了享受快递员免费上门签收服务,随着国内疫情的逐渐好转,“无接触配送”服务的热度可能会随之递减,用户可能会采用其他如上门签收等配送模式而减少使用“无接触配送”服务。

事实上,类似“无接触配送”模式早已存在,日常所见到的智能快递柜、菜鸟驿站等都是“无接触配送”的一种表现形式。只不过这些代收点多设置在小区内部,由于快递员无法进入小区,使得这些代收点无法得到充分利用,由此“无接触配送”才应时而生。

近日,中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组印发的《关于在有效防控疫情的同时积极有序推进复工复产的指导意见》,其中明确提出,要允许快递人员进入社区(村)配送。可见,快递员上门送货仍为主流趋势。

总之,末端“无接触配送”未来成为常态的趋势不大,但可成为各快递电商企业未来服务的一个“可选项”。

“无接触配送”服务路在何方?

“无接触”服务不仅减少了疫情给生产生活带来的影响,还在很大程度上重塑了商业形态、重新定义了服务场景。作为新生事物,在疫情结束后“无接触配送”服务是否还会延续?广大民众是否还继续接受“无接触配送”服务?还需要政府层面的顶层设计。

近日,作为国内首个“无接触配送”领域的团体标准,《无接触配送服务规范》由中国贸促会商业行业委员会发布并正式实施,为电子商务平台、配送及餐饮企业提供详实可遵循的无接触配送服务操作规范。

当下,政府应尽快制定和出台“无接触+”服务的相关指导意见,包括发展目标、重点任务、保障措施等,提高全社会对“无接触+”服务的普遍共识。

可借势国家邮政局近期出台的《指导意见》,加大对“无接触配送”服务设施的推广力度。如鼓励老旧小区根据其规模、条件、群众意愿等原则,因地制宜开展老旧信包箱的更新和升级,提升其智能化、信息化水平;鼓励有条件的小区或新建小区在靠近出口道路与城市道路接口处建设快递综合服务场所并安装智能快件箱等自助服务设备,提供快件收寄、投递及其他便民服务;鼓励在写字楼、学校、医院、园区等地方合理规划空间,推广智能取餐柜、智能快件箱等无接触配套设施,政府可给予一定额度的补贴和支持;在公共服务、社会治理等领域,可通过政府购买或PPP模式等,引入“无接触”服务站点,加大其推广力度。

针对目前无人设备受到政策、法规等瓶颈限制,建议加快制定无人配送行业标准规范,进一步完善无人设备上路运行的法律法规。适当放开政策,在保证安全、可靠的前提下,积极推动无人车、无人机等在城市社区、乡村的投放力度,允许一些低速无人设备先行在部分开放道路试点运行,在取得试点经验后再逐步推广。